本論文觀點不代表本團隊立場,對於與量子重力和號稱大統一有關的論文,筆者建議讀者抱持參考隨意看看的心態,勿盲目相信論文觀點## 現代物理的兩大支柱 現在我們對宇宙的了解,建立在兩大基礎物理學理論之上:廣義相對論與量子場論(更正確的說法是,標準模型)。 ### 廣義相對論 愛因斯坦於 1915 年提出的廣義相對論(General Relativity , GR),不同於牛頓將重力視為一種"作用力",而是時空(spacetime)本身因為物體質量而扭曲後產生的效果,而時空扭曲的程度可以用曲率(curvature)來衡量。 在廣義相對論中,質量和能量就像圖中的太陽,它們使時空彎曲,而其他物體(包括光)則沿著這些彎曲的路徑運動,這就是我們所感受到的引力。廣義相對論成功預言了許多現象,例如光線在引力場中的彎曲(引力透鏡效應)、水星的軌道、黑洞的存在、時空的漣漪(引力波)與宇宙的演化。

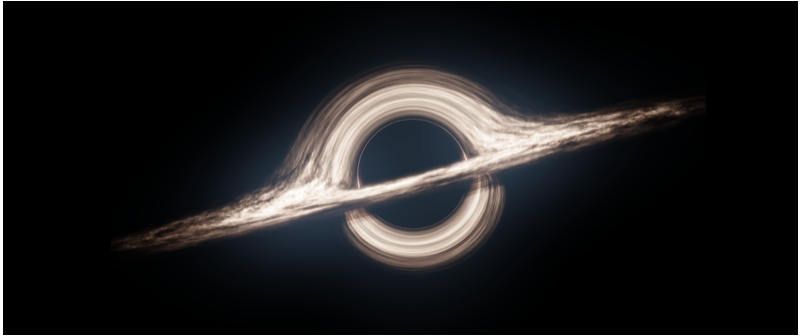

重力透鏡現象

Picture comes from The Economist explains Einstein’s general theory of relativity

### 量子場論 另一個支柱是量子場論(Quantum Field Theory, QFT),建立於 20 世紀上半葉,將量子力學中的波函數(物質波)以“場(field)”來描述,即給定時空中某一個座標,field 會給出一個數字(或是向量,或是 spinor),而我們常聽到的任何粒子,就是從 field 中激發出來,這理論成功地解釋與統整電磁力、強核力、弱核力這三大基本作用力,構成了我們日常生活中所見的大部分現象,除了重力。

)

Picture comes from the cover of QFT for the gifted amateur

### 矛盾 廣義相對論的核心思想是「引力是時空彎曲的表現」,這意味著時空是會被其中的物質和能量所改變;相反的,在量子場論中,引力被認為與其他基本力一樣,是兩個粒子之間互相傳遞玻色子而產生的交互作用,這裡的玻色子,即傳說中的重力子。 在大部分場景中,這兩個理論是可以相容(對,大部分科普作品都會說無法相容),然而當到了質量無限大或是空間無限小的場景中,像是黑洞內部、宇宙大爆炸的奇點,這兩套理論便無法相容,這也是近代理論物理學家在頭痛的問題,而孕育出耳熟能詳的 string theory(弦論)或是 loop quantum gravity 等理論來試圖解決這問題,其中 string theory 也試圖將四大基本力統一成一個框架。 ## 將量子資訊加入愛因斯坦方程 而今天的主角 [Florian Neukart](https://en.wikipedia.org/wiki/Florian_Neukart) 則嘗試跳脫 string theory 等現有理論的框架,提出更大膽的想法,想用另一種路徑"嘗試"解決這問題,因此他在 2025 年 5 月發表於 《Annals of Physics》 的論文中,在「物質告訴時空如何彎曲」的基礎上,增加「量子資訊也告訴時空如何彎曲」,希望能在此物理難題上提供新思路。

注意,沒說可以或有望做出統一理論

Picture comes from Florian Neukart's Linkin

在廣義相對論中,有個著名的方程式稱作 "Einstein's equation",描述物體質量如何彎曲時空,即以下公式: \begin{align} \bigg[\text{時空曲率}\bigg]&=\frac{8\pi G}{c^4}\bigg[\text{物質場的能量密度}\bigg] \end{align} 其中 $c$ 是光速,$G$ 是萬有引力常數。方程式的左邊描述時空彎曲的程度(曲率),方程式的右邊描述物質如何在這個時空上分佈,其中時空曲率以黎曼曲率($R_{\mu v}$ 與 $R$)做定量表達,物質質量在時空上的分佈以 $T_{\mu v}$ 做表達,寫成完整式子如下: \begin{align} G_{\mu v}+\Lambda g_{\mu v}= (R_{\mu v}-\frac{1}{2}g_{\mu v}R) +\Lambda g_{\mu v}&= \frac{8\pi G}{c^4}T^{\text{物質}}_{\mu v} \end{align} 如果讀者對上述方程式有興趣,可以看文末延伸閱讀從零了解更多內容。其中 $\Lambda$ 是知名的宇宙常數,可能與暗能量有關,下標有 $\mu v$ 的項代表他是張量(tensor)的其中一個元素,考慮到有些讀者第一次聽過,可以暫且把它想成矩陣(matrix),考慮到張量的對稱性,以及為了簡便先刪掉 $\Lambda$ 項,我們可以把上式簡化成如下,以幫助讀者能具體想像愛因斯坦方程: \begin{align} \begin{bmatrix} G_{00} & G_{01} & G_{02} & G_{03}\\ 0 & G_{11} & G_{12} & G_{13} \\ 0 & 0 & G_{22} & G_{23}\\ 0 & 0 & 0 & G_{33} \end{bmatrix}= \frac{8\pi G}{c^4} \begin{bmatrix} T_{00} & T_{01} & T_{02} & T_{03}\\ 0 & T_{11} & T_{12} & T_{13} \\ 0 & 0 & T_{22} & T_{23}\\ 0 & 0 & 0 & T_{33} \end{bmatrix} \end{align} 今天作者便是從愛因斯坦方程的右邊著手,引入新的張量代表資訊也會扭曲時空,這加進去的項稱作 informational stress-energy tensor: \begin{align} G_{\mu v}+\Lambda g_{\mu v} &= \frac{8\pi G}{c^4}(T^{\text{物質}}_{\mu v}+T^{\text{資訊}}_{\mu v}) \end{align} 而如何描述 $T^{\text{資訊}}_{\mu v}$ 便是此論文的核心,作者透過 [entanglement entropy](https://www.entangletech.tw/lesson/basic-algorithm-17-2) 做推導,entropy 越大,代表糾纏的強度越大。經過一番推演後,作者發現引力常數 $G$ 並不是如大家所認為,恆定不變,而是會隨著能量尺度做變化,即: \begin{align} \frac{1}{G(\mu)}&=\frac{1}{G(\mu_0)}-0.30348\times\frac{16k_B}{\hbar c^3}\ln{\frac{\mu}{\mu_0}}\\ \end{align}

詳細推導請見文末論文連結其中 $\mu$ 是能量尺度,$\mu_0$ 是一個比較基準,$k_B$ 是波茲曼常數,$\hbar$ 是普朗克常數。可以發現**引力常數 $G(\mu)$ 會隨著能量尺度 $\mu$ 對數下降**。 ## 預測結果 ### 引力常數 G 這篇論文的一個關鍵發現是,量子糾纏會導致我們熟悉的**引力常數 $G$ 不是一個固定不變的常數,而是會隨著能量尺度而變化**,這種現象在其他基本力(如電磁力、強核力)中也很常見,它們的耦合常數也會隨能量尺度而變化。經過一番數值計算後,作者得到: \begin{align} \frac{1}{G(\mu)}&=\frac{1}{G(\mu_0)}-0.30348\times\frac{16k_B}{\hbar c^3}\ln{\frac{\mu}{\mu_0}}\\ &\approx \frac{1}{G(\mu_0)}-1.7045\times 10^9\ln{\frac{\mu}{\mu_0}} \end{align} 雖然上式中出現的 $1.7045\times 10^9$ 是個很大的數字,但如果 $\ln{\frac{\mu}{\mu_0}}\sim1$,那 $G$ 的變化量僅有 $10^{-19}$ 數量級,也就代表探測能量要達到 $\sim 10^{19} \space GeV$ 才能觀察到這微小的變化,而現今人類能製造出能量最大的實驗設備:大型強子對撞機,能量尺度僅 $14\space TeV$,差了 $10^{14}$ 倍,可見在可見的未來,沒有人可以驗證作者的想法是不是對的。

作者預言的引力常數與現今引力常數的比值,如何隨著能量尺度做變化。注意縱軸的數值已經乘上十萬倍,因此其變化量其實十分微小

為了要驗證理論是對的,作者將焦點放在天然的高能現象,即外太空,或許能透過高能天文學或宇宙學觀察到這樣的變化,而在外太空,又高能又有足夠大的引力可以幫助我們觀察到如此微小的變化,沒錯,就是它了,「黑洞」。 ### 對黑洞的影響 早些年 Karl Schwarzschild 一邊在壕溝裡打一戰,一邊推演出知名的「史瓦西半徑(Schwarzschild radius)」,即黑洞的勢力範圍,任何東西到這半徑內就再也跑出不來,進入黑洞的深淵,包括光線也是: \begin{align} r_s=\frac{2GM}{c^2} \end{align} 可以看到 Schwarzschild radius 與黑洞質量 $M$ 與萬有引力常數 $G$ 有關

Flamm’s paraboloid

Picture comes from General relativity in a nutshell II

如果 $G$ 會變,會連帶影響到黑洞的半徑或質量。論文假設黑洞的半徑 $r_s$ 不變,如果引力在微觀尺度上變弱(即 $G$ 變小),那黑洞質量會增加。

黑洞質量的變化如何隨著能量尺度做變化。注意縱軸的數值已經乘上十萬倍,因此其變化量其實十分微小

而黑洞質量會增加,會影響到黑洞的熱力學特性,即鼎鼎大名的霍金輻射(Hawking radiation)。 ### 對霍金輻射的影響 Hawking radiation,又稱霍金蒸發,顧名思義是 Stephen Hawking 提出,結合廣義相對論和量子力學,預言黑洞不是只會無止盡地吃東西,也會向外吐出熱輻射,而這熱輻射在跑出黑洞時也會帶走黑洞的能量,使得黑洞具有壽命,Hawking 在論文中寫下了黑洞的 entropy: \begin{align} S_{BH}=\frac{k_B c^3}{4\hbar G}A=\frac{4\pi k_B GM^2}{\hbar c} \end{align} 黑洞的 entropy 與黑洞的表面積 $A$ 成正比,這是當年的重大發現,黑洞的熱力學特性竟然不是與體積有關,而是表面積,此預言引發日後理論物理學家提出 Holographic principle 概念。從上述的 entropy 我們可以算出黑洞的溫度: \begin{align} T_H=\frac{\hbar c^3}{8\pi Gk_B M} \end{align} 因此如果 $G$ 不是常數,對於固定質量的黑洞,熱輻射 $T_H$ 隨之上升,導致黑洞壽命會比 Hawking 得更短,因此如果在外太空觀察到有黑洞比 Hawking 所預測得更快蒸發,那就代表作者的想法可能會是對的。

不過,照 Hawking 所預測的,天空上的黑洞壽命都超過宇宙年齡,so...## 這項研究的意義與未來展望 作者提出了嶄新的思路,並做了嚴謹的推演與預測,想以此證明引力常數會變化,其實引力常數會變這想法也不是第一次出現,然而作者雖成功計算出引力常數如何變化,卻也恰巧證明引力常數不會變化,是個常數,變化量 $10^{-19}$ 在物理上可以視為沒有變化,也難有明顯可觀的現象能察覺到如此微小的變化。 ## 參考文獻與延伸閱讀 - [論文連結](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003491625001253) - [深入淺出廣義相對論(一)](https://arxiv.org/pdf/2401.08612v1) - [深入淺出廣義相對論(二)](https://arxiv.org/pdf/2401.12219)